林建华卸任北大校长 北京大学林建华哪里人

- 默认

- 中

- 大

- 特大

- 宋体

- 黑体

- 雅黑

- 楷体

2015年02月至2017年04月任北京大学校长。

2017年04月至2018年03月任北京大学校长、党委副书记。

2018年03月,任第十三届全国人民代表大会外事委员会副主任委员,十三届全国人大常委会委员,北京大学校长、党委副书记。

北大校长致歉

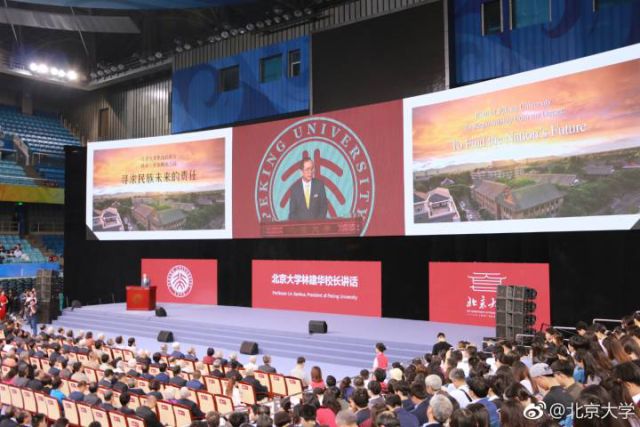

2018年5月4日,是北京大学120周年校庆,在校庆大会上,北大校长林建华发言时,将“鸿鹄志”念成“鸿浩志”,如此低级错误,令人大失所望。

时隔一天之后,5月5日下午,林建华就念错字公开道歉,说他把“鸿鹄志”念成“鸿浩志”让北大的同学和朋友们失望,并且承认自己“文字功底的确不好”。他说自己上中小学赶上“文革”时期,接受的基础教育既不完整也不系统,直到高考前几天才知道什么是主语和谓语。他对北大同学说自己不是一个完美的人,他还说,作为北大校长,这次出错是把问题暴露出来了。

客观说,林建华这样的态度应当给予鼓励。相信大多数人了解事情原委之后,会正面看待他的道歉。

然而,不同的人有不同看法。一些人认为是小事,理由很简单,谁没有念错字的时候?

但有人并不赞同:毕竟林建华是北大的校长,“鸿鹄之志”的典故在中国社会相当普及,他出了不该出的文字错误。

然而,互联网上有网友继续抨击林,认为林的道歉是要让“文革”背锅,不真诚。

不过这些批评是针对读错了一个字的道歉进行的,那些批评者明显有把这件事的严重程度提高到最高级别的热情。带着这样的热情和严肃性,林的道歉信即使写得更好些,大概也能挑出继续吊打他的理由。林如果没提“文革”,可能会被抓到别的破绽。

这就是互联网。设想一下,如果在现实生活中我们身边有一个人在正式场合念错了一个字,然后他道歉了,相信绝大多数人都会就此原谅他,并且让事情过去。但是互联网是另一个逻辑,出了一个错误,形成舆情,道歉引发叠加舆情的风险极高。

曹云金和《爱神箭》

曹云金和《爱神箭》 纯爱电影《错了性别

纯爱电影《错了性别 钟丽缇《人鱼传说》

钟丽缇《人鱼传说》 《女医明妃传》伯颜

《女医明妃传》伯颜 《爱人的谎言》童四

《爱人的谎言》童四 《叶问3》将公映《叶

《叶问3》将公映《叶